| �Q�l�����N |

|

�@�@1. ���h�@�{�s�ߑ�8���ɋK�肳���ꍇ �@�@1. ���h�@�{�s�ߑ�8���ɋK�肳���ꍇ |

��-���h�@�{�s����-���@�{�H�K���@-���h�@ |

|

|

|

�@�@���h�@�{�s�ߑ�8���ɋK�肳��Ă��鑭���u��8���v�̋K��ł��B |

|

�@�@��̖h�ΑΏە��ł����Ă�������������A��悳�ꂽ�����͕ʂ̖h�ΑΏە��ƌ��Ȃ����� |

|

�@�@�o����Ƃ������̂ł��B |

|

�@�@���h�p�ݔ����̐ݒu�ɂ������ẮA��Ϗd�v�ȋK��ł��B |

|

|

|

�yPR�z

|

|

|

|

�@�@2 ���h�@�{�s�ߑ�9���ɋK�肳���ꍇ �@�@2 ���h�@�{�s�ߑ�9���ɋK�肳���ꍇ |

|

|

|

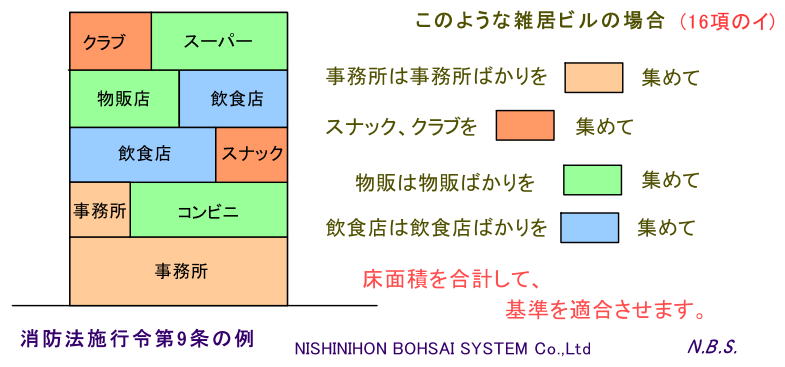

�@�@�����p�r�h�ΑΏە��ŁA�l�X�ȗp�r�����݂���ꍇ�A�{���Ȃ�u���v�P�ʂŐݒu�����ׂ����h�p���@ |

|

�@�@�����A�p�r���ƂɈ�̑Ώە��Ƃ��Č��Ȃ������K�肵�Ă���̂����h�@�{�s�ߑ�9���ł��B |

|

|

|

FLASH�\�����ł��Ȃ��ꍇ�@�� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@�@����ǂ��Д������ɋɂ߂ďd�v�Ȗ������ʂ����A�X�v�����N���[���ΐݔ��E�����Е�m�ݔ� |

|

|

�@�@�K�X�R��Ќx����E���x��ݔ��E������y���U�����̂��ꂼ��̐ݔ�������9���̓K |

|

|

�@�@�p�͂���Ȃ����ɂȂ��Ă��܂��B |

|

|

�@�@�܂��L�ݔ��Ɋւ��Ă͕����p�r�h�ΑΏە�����̑Ώە��Ƃ��Ċ��K�p����Ƃ������Ƃł��B |

|

|

|

|

|

�yPR�z

|

|

|

|

|

|

�@�@�@3. ���h�@�{�s�ߑ�9����2�ɋK�肳���ꍇ �@�@�@3. ���h�@�{�s�ߑ�9����2�ɋK�肳���ꍇ |

|

|

|

|

|

�@�@����h�ΑΏە��̓��A���̒n�K�̕����ƒn���X����̂ƂȂ��Ă���ꍇ�A�u���v�P�ʂ̐ݒu��ł� |

|

|

�@�@�Ȃ��n���X�Ƃ��A�g�����������ݔ���Ƃ��邱�ƂƂȂ��Ă��܂��B���̋K�肪 |

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���h�@�{�s�� ��9����2�ł��B |

|

|

|

|

|

�@�@�K�p�������h�p�ݔ��́A�X�v�����N���[���ΐݔ��E�����Е�m�ݔ��E�K�X�R��Ќx����E |

|

|

�@�@���x��ݔ��ł��B���̋K��͏��h�����͏��h�������w�肵���Ώە��ɑ�����̂ŁA���ʂ��� |

|

|

�@�@���Ēʒm����܂��B |

|

|

�@�@�������Ȃ��玟�̗l�ȏ��������ꍇ�A�n���X�Ƃ��Ăł͂Ȃ�����h�ΑΏە��̒n���̊K�Ƃ��Ĉ� |

|

|

�@�@���܂��B |

|

|

|

|

|

| 1. |

����h�ΑΏە��̒n�K�ƒn���X�̎�v�\�����ω\���ł���ꍇ�B |

| 2. |

����h�ΑΏە��ƒn���X�Ƃ̐ڑ����̊J���ʐς�4�u�ȉ��ł���ꍇ�B |

|

����ɂ��̏��Ⴕ���͕ǂ͑ω\���łȂ���Ȃ�܂���B |

|

|

|

����h�ΑΏە��ƒn���X�Ƃ̐ڑ������̒n������20m�ȏ�̏ꍇ��A�X�v�����N���[���� |

|

�ݔ���h�����`���[�ݔ����L���ɐݒu����Ă���ꍇ�͊J�����̖ʐς�4�u�Ƃ��Ȃ����Ƃ� |

|

�o���܂��B�����ɊJ�����ɂ͎��������u�t���Ⴕ���͉����m��A���̓���h�ΐݔ��� |

|

�ݒu���Ȃ�������܂���B�n������20���ȏ�̏ꍇ�͓���h�ΐݔ����h�ΐݔ��ŗǂ� |

|

�Ƃ���Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

�yPR�z

|

|

|

|

|

|

�@�@�@4. ���h�@�{�s�ߑ�19����2���ɋK�肳���ꍇ �@�@�@4. ���h�@�{�s�ߑ�19����2���ɋK�肳���ꍇ |

|

|

|

|

|

�@�@���O���ΐ�ݔ��̐ݒu��̒��Łu���v�P�ʂ���{�Ƃ��Ȃ���O�̏ꍇ������܂��B |

|

|

�@�@���h�@�{�s��19����2���ɊY������h�ΑΏە�������ɓ�����܂��B |

|

|

|

|

|

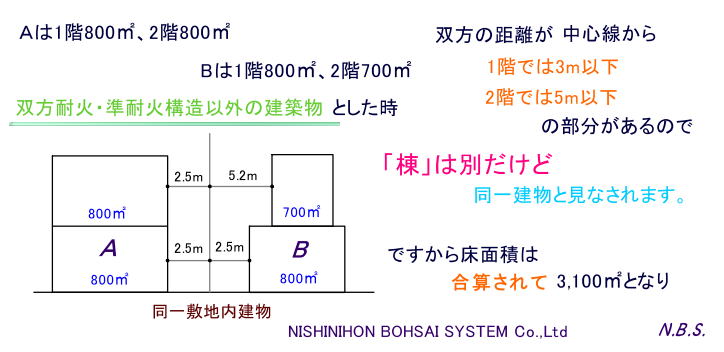

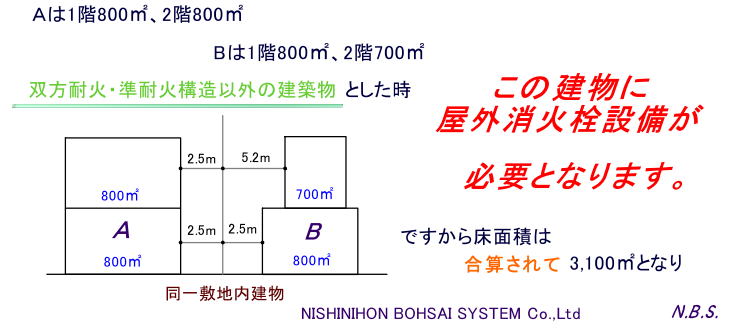

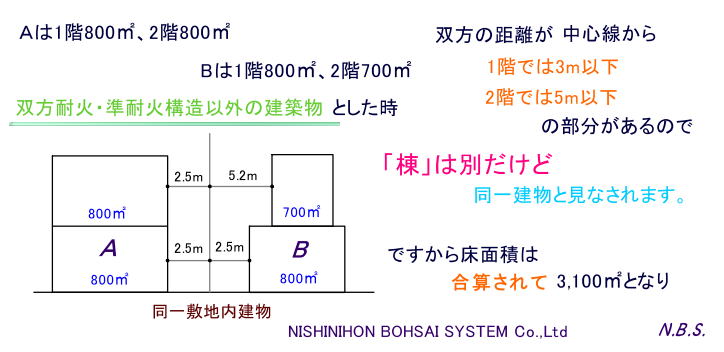

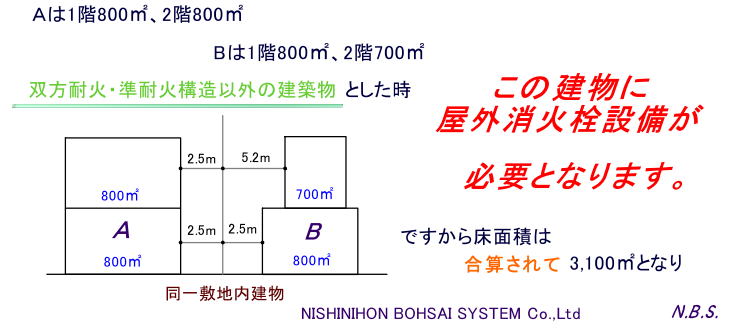

�@�@�ߕʕ\�����16���ȊO�̖h�ΑΏە��ŁA�i�ω\���E���ω\���������܂��j����~�n����2�� |

|

|

�@�@�̌����ŁA���̊O�ǂ̒��S������̐���������1�K������3m�ȉ��A2�K������5m�ȉ��̏ꍇ�A |

|

|

�@�@������̖h�ΑΏە��͈�̌��z���Ƃ��Č��Ȃ���܂��B |

|

|

|

|

|

FLASH�\�����ł��Ȃ��ꍇ�@�� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�yPR�z

|

|

|

|

|

|

�@�@�@5. ���h�@�{�s�ߑ�27����2���ɋK�肳���ꍇ �@�@�@5. ���h�@�{�s�ߑ�27����2���ɋK�肳���ꍇ |

|

|

|

|

|

�@�@�@��L�̏ꍇ�Ɨގ����Ă���̂ł����A���h�p���ɌW���ݒu��̒��Łu���v�P�ʂ���{�Ƃ��Ȃ� |

|

|

�@�@�@�K�肪����܂��B���h�@�{�s�ߑ�27����2������ɂ�����܂��B |

|

|

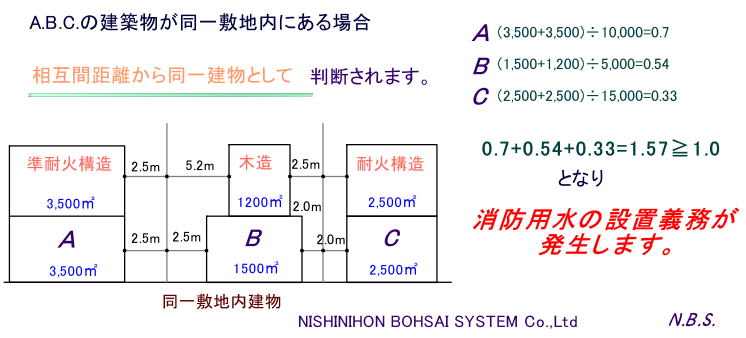

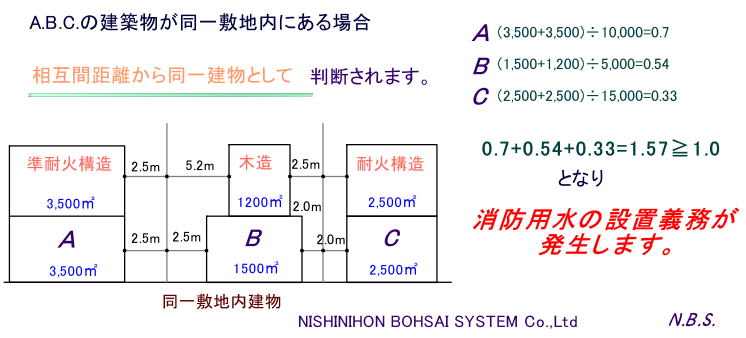

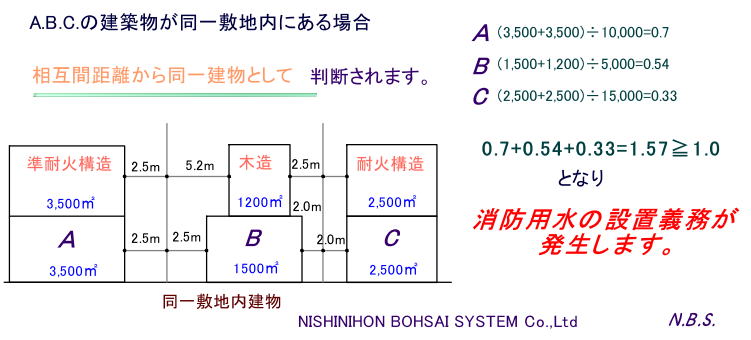

�@�@�@�ߕʕ\�����16���ȊO�̖h�ΑΏە��ŁA�i�ω\���E���ω\���������܂��j����~�n����2�� |

|

|

�@�@�@�̌����ŁA���̊O�ǂ̒��S������̐���������1�K������3m�ȉ��A2�K������5m�ȉ��̏ꍇ�A�� |

|

|

�@�@�@����̖h�ΑΏە��͈�̌��z���Ƃ��Č��Ȃ���܂��B |

|

|

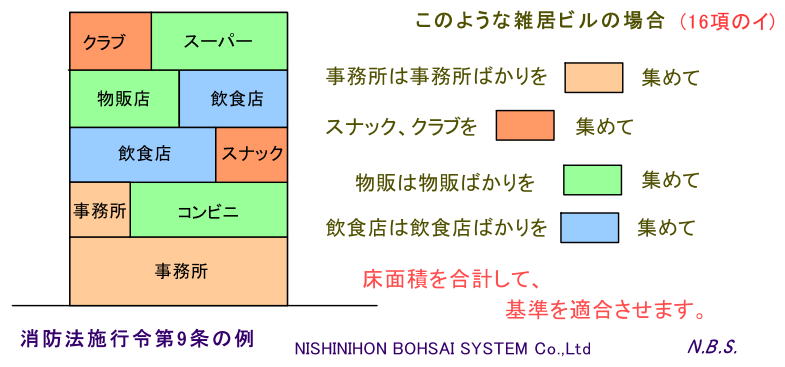

�@�@�@�����ʐς̍��v���ω\���̏ꍇ15,000�u�A���ω\���̏ꍇ10,000�u���̑��̂��̂�5,000�u |

|

|

�@�@�@�ł��ꂼ�ꏜ���č��v��1�ȏ�ƂȂ�ꍇ�A���h�p���̐ݒu�`���������܂��B |

|

|

|

|

|

�����ł͕��G�ł����A�}�ɂ���Ƃ����Ȃ�܂��B |

|

|

FLASH�\�����ł��Ȃ��ꍇ�@�� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�yPR�z

|

|

|

|

|

|

�@�@�@���h�@�{�s�ߑ�32���ɋK�肳���ꍇ �@�@�@���h�@�{�s�ߑ�32���ɋK�肳���ꍇ |

|

|

|

|

|

�@�@�@���h�@�{�s��32���͂��킢�����ƌ�������̂ŁA���h�����͏��h���������f���ēK�p���� |

|

|

�@�@�@����̂ŁA�u���v�P�ʂ̊�̗�O�ƍl�����܂��̂ŁA���̍��ڂƂ��܂����B |

|

|

�@�@�@���h�@�{�s�߂݂̂őS�Ă̐ݔ���ԗ�����ɂ͌��E������܂����A�C�y�̈Ⴄ���{�S�̂ŁA |

|

|

�@�@�@�l�X�ȏ����̉��ɐݒu�A�ێ��A�Ǘ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����������܂��B |

|

|

�@�@�@�]���܂��āA�e�s��������߂���ɕK�����̓�����܂ߋZ�p��̊���߂�悤�ɂ��Ă��܂��B |

|

|

�@�@�@���̒��ł��ꂼ��̊NJ��ɂ����čőP�̂��̂Ƃ���悤�ڕW����߂��Ă��܂��B |

|

|

|

|

|

�@�@�@6. �n��L�����Őڑ����ꂽ�h�ΑΏە� �@�@�@6. �n��L�����Őڑ����ꂽ�h�ΑΏە� |

|

|

|

|

|

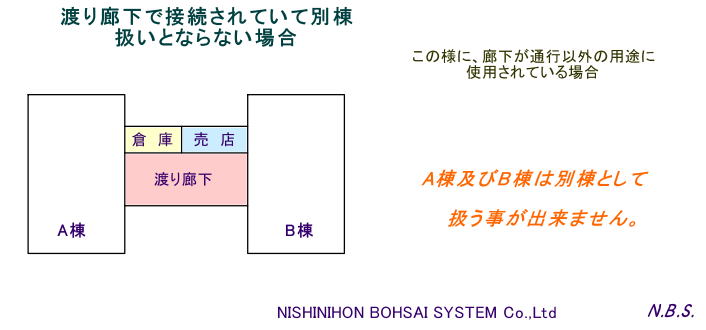

�@�@�@�ʏ팚�z�����m���n��L����A�d�C�A�q���ݔ����ɂ��ڑ�����Ă���ꍇ�A�����Ƃ���1�� |

|

|

�@�@�@�����Ƃ��܂��B |

|

|

�@�@�@�����������ɊY������h�ΑΏە��͕ʓ��Ƃ��Ĉ����č����x���Ȃ����ƂƂȂ��Ă��܂��B |

|

|

�@�@�@�܂��L�܂ł͖{���͕������ł���̂ɂ�������̉��ł�1�������ƂȂ���̂ŁA�������ł͋t |

|

|

�@�@�@�ɖ{��1���ł���ׂ����z������������ɊY������A�ʓ��ƂȂ�ꍇ�����������܂��B |

|

|

|

|

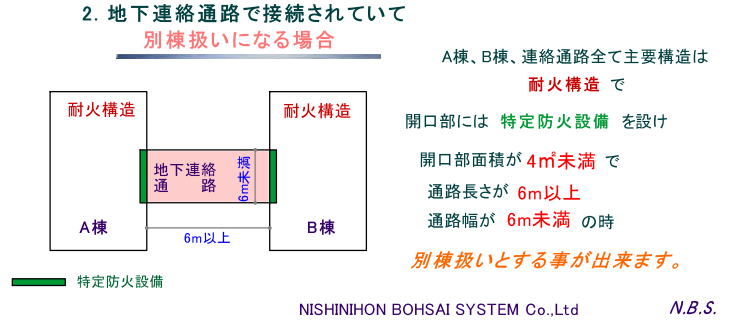

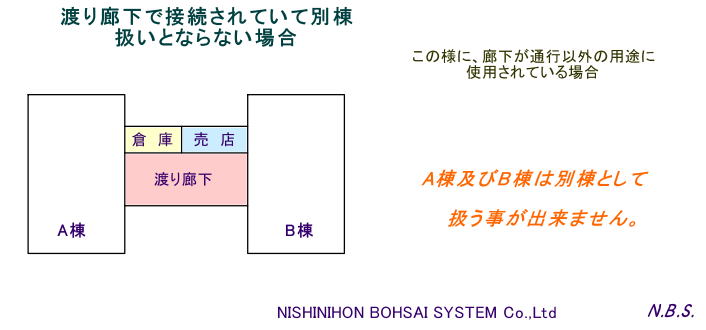

| 1. |

�n��L���Őڑ�����Ă���ꍇ |

|

|

| 1. |

�ڑ�����Ώە��������Ⴕ���͕Е����ؑ��̏ꍇ�A���̓n��L���̕���3m�����̎� |

| 2. |

�o�����ؑ��ȊO�̏ꍇ�A���̓n��L���̕���6m�����̎� |

| 3. |

���z���̑��݊ԋ�����1�K������6m�ȏ�A2�K������10m�ȏ�̎� |

|

|

| 2. |

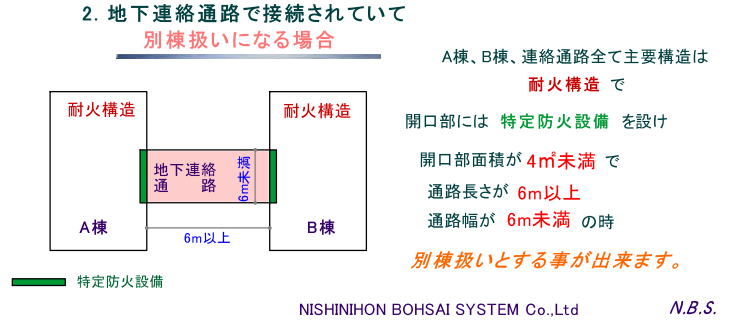

�n���A���ʘH�Őڑ�����Ă���ꍇ |

|

|

| 1. |

�ڑ�����錚�z���y�јA���ʘH�̎�v�\�����ω\���ŁA�ʍs�E�^���݂̗̂p�ɋ�����Ă��� |

|

�J�����ɂ͓���h�ΐݔ���݂��A�J�����ʐς�4�u�ȉ��ŁA�ʘH����6m�ȓ��A�����ĒʘH������ |

|

6m�����̎��B |

|

|

| �� |

�ʘH���ƒ������X�v�����N���[���ΐݔ��Ⴕ�����h�����`���[�ݔ������Ėh�~��L���ɐݒu�����

����ꍇ�͂��̌���ł͂���܂���B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

LASH�\�����ł��Ȃ��ꍇ�@�� |

|

|

|

|

|

�Q�l�F�n��L���Őڑ����ꂽ�h�ΑΏە��ɂ����@�@�@ PDF PDF |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

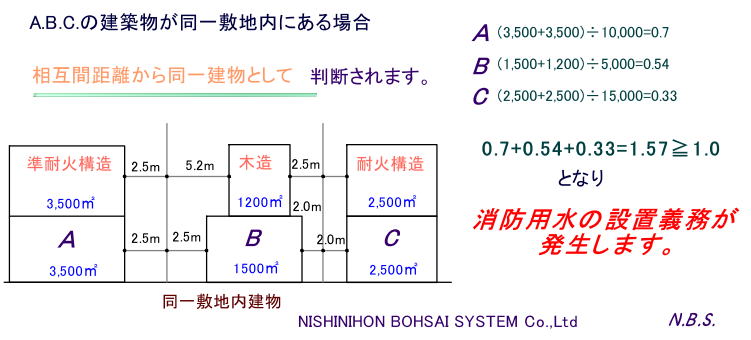

���h�p�ݔ��̐ݒu�P�ʂ͊�{�I�ɂ́@���@�P�ʂȂ̂ł����A��8��������e�l���̎Z�������p�r�ɌW���Z�� |

|

|

���ʐς̎Z�蓙�ɂ�肻�̐ݒu��͑傫���ω����܂��̂ŁA�����ӂ��������B |

|

|

|

|

|

������́@���h�p�ݔ��̎Z�莑���@�����Q�Ɖ������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ߕʕ\���PDF�͂����� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ������Ё@�����{�h�ЃV�X�e�� |

|

|

|

|